生活習慣病

腸内環境が悪くなると生活習慣病発症の原因になる?健康な腸活とは

腸内環境が悪くなることで生活習慣病が発症する可能性があります。

しかし、健康を維持するために腸内環境を整えたいと思っても、具体的にどのような対策をしたらいいかわからない方もいるでしょう。

本記事では、生活習慣病の防止につながる腸内環境の整え方について解説します。

腸の環境を正常に保ち、生活習慣病とは無縁の健康的な生活を心がけましょう。

そもそも、「生活習慣病」ってなに?

生活習慣とは、食事・運動・休養・飲酒・喫煙といった日々の習慣を指します。

生活習慣病は、これらの習慣によって発症する病気です。

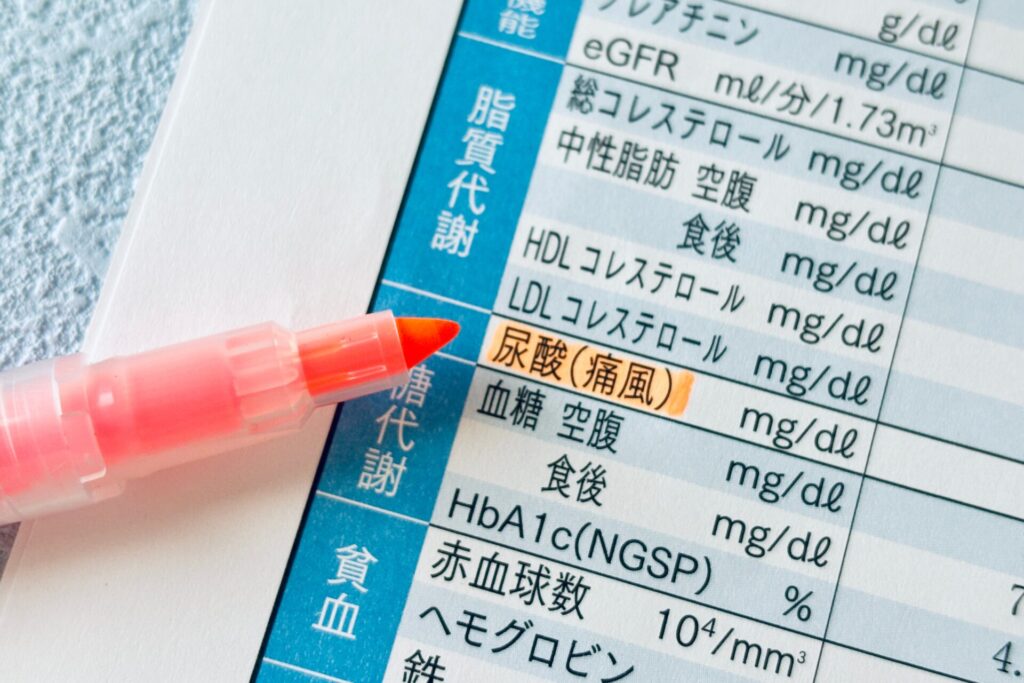

高血圧症や肥満症、糖尿病や脂質異常症などが挙げられます。

生活習慣病にかかると生活の質が下がるだけでなく、最悪の場合、死に至ることもあります。

具体的にどんな病気?

生活習慣病は以下の3大疾病と7大疾病に分かれます。

3大疾病

3大疾病は以下の病気に分類できます。

がん(悪性新生物)

がんは、日本人の死因の上位を占める3大疾病の一つです。

男性の場合、肺や肝臓、大腸や前立腺、胃などで発症するケースが多く、とくに50代以降の方は大腸がんのリスクが高まるとされています。

女性の場合、大腸や乳房、子宮や肺、胃などで発症することがあり、とくに20代後半以降で乳がんのリスクが高まるとされています。

心疾患

心疾患は、心臓に起こる病気の総称です。

心臓の機能に異常が起こり、血液の循環が停滞することで発症します。

おもな心疾患としては、以下のとおりです。

- 心不全

心臓のポンプ機能が低下し、全身に対して血液が送り出せなくなる状態です。

高血圧や不整脈、虚血性心疾患などの疾患が原因で発症することがあります。 - 不整脈

不整脈は心拍のリズムが乱れ、速くなったり遅くなったりする状態です。

過労やストレスなどが原因で起こります。 - 虚血性心疾患

動脈硬化の影響で血液の循環が悪くなり、心臓に酸素や栄養を供給する血管が細くなったり詰まったりする状態です。

おもに狭心症や心筋梗塞などが挙げられます。 - 心臓弁膜症

加齢やさまざまな疾患によって心臓の弁が開きにくくなり、血液の通り道が狭くなる状態です。

脳血管疾患

脳血管疾患は、脳の血管にトラブルが発生し、脳細胞が破壊される病気です。

おもに虚血性脳血管疾患や出血性脳血管疾患があり、脳卒中と呼ばれます。

虚血性脳血管疾患として挙げられるのが脳梗塞と一過性脳虚血発作です。

出血性脳血管疾患として挙げられるのは脳出血とくも膜下出血です。

いずれも突発的に死に至るリスクがあり、一命をとりとめても深刻な後遺症が残る可能性があります。

7大疾病

7大疾病は、3大疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)に加え、以下の4つが挙げられます。

肝硬変

肝硬変は、肝臓内に線維組織が増え、肝臓が硬くなる疾患です。

慢性肝疾患の場合、B型肝炎やC型肝炎、アルコール性肝障害や脂肪肝などが原因として挙げられます。

糖尿病

糖尿病は、インスリンの機能が十分に機能しなくなり、血液内のブドウ糖が増える疾患です。

糖尿病が原因となり、心臓病や眼疾患、腎不全などを引き起こすこともあります。

高血圧

高血圧は、収縮期血圧(上の血圧)が140mmHg以上、拡張期血圧(下の血圧)が90mmHg以上になる状態です。

放置を続けると狭心症や動脈硬化、心筋梗塞などを招き、死に至る可能性があります。

慢性腎不全

慢性腎不全とは、腎臓の機能が低下し、正常に働かなくなる疾患です。

腎機能の低下が続くと、最終的には透析治療や腎移植が必要になるケースがあります。

近年注目を集めている“腸活”との関係は?

腸活とは、健康な腸を作り上げるための活動です。

腸を健康な状態にするためには、免疫細胞を育てたり、腸壁から感染源や異物が体内に侵入しないように防御したりすることが重要です。

健康な腸内には、さまざまな菌が存在し、それらが互いを助け合うことで有益な成分を作り出しています。

たとえば、大腸には、酸素が嫌いなビフィズス菌が存在します。

小腸には、腸内細菌叢と呼ばれる腸内フローラが存在するのが特徴です。

このような腸内細菌を健康にするために欠かせないのが食物繊維です。

腸の健康状態を維持するためには、腸内細菌のバランスを整えることが求められます。

腸内細菌のバランスと生活習慣

腸内細菌のバランスとしては、善玉菌2:日和見菌7:悪玉菌1の割合が良いとされています。

腸内環境を整える際のポイントとしては、以下のとおりです。

- 1日3食食べる

欠食や食べ過ぎなどの状態が起こると、胃腸の調子が悪くなるため、決まった時間に3食食べることが重要 - ゆっくり食べる・しっかり噛む

早食いは胃腸に負担をかける。食事の際は一口ごとに20回程度噛んで食べる - 食物繊維を積極的に摂取する

食物繊維は善玉菌のエサになり、腸内環境が整いやすくなる

腸内環境を整え、生活習慣病を防止するためには、食べ過ぎないことが重要です。

食事をする際は、腹八分目をイメージし、食事量を調整しましょう。

そのうえで、腸内環境を整えるための食物繊維を積極的に摂取することが大切です。