人間ドック

大腸がんはなぜ増えている?日本人が知っておくべき原因・症状・検査方法と予防のポイント

日本では大腸がんの患者数が年々増加し、死亡原因の上位を占めています。国立がん研究センターのデータによると、大腸がんの罹患率は年齢とともに高まり、特に男性は女性の2倍近い罹患率・死亡率が報告されています。

大腸がんは早期に見つければ治療が可能ですが、進行すると命にかかわる深刻な病気です。

本記事では、大腸がんが増えている背景、症状、検査方法、そして予防のためにできることをわかりやすく解説します。

大腸がんとは

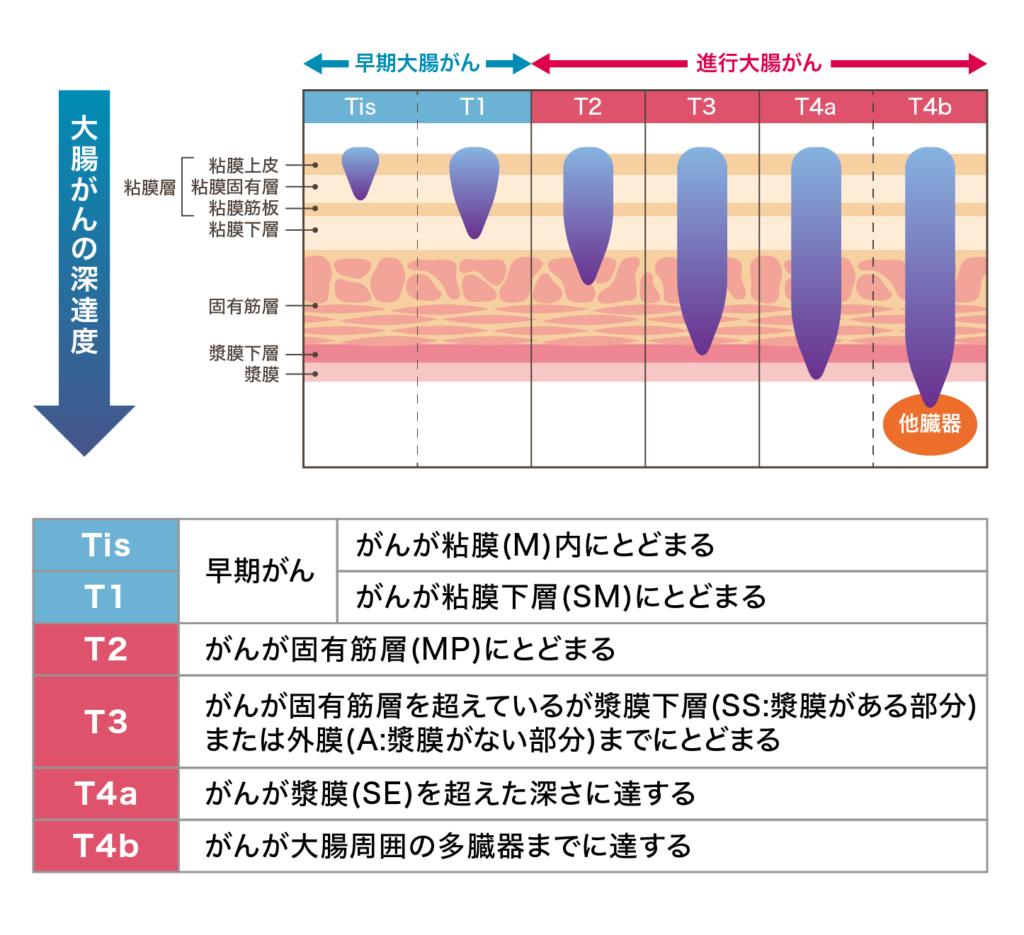

大腸がんは、大腸の粘膜に発生する悪性腫瘍の総称です。大腸は「結腸」と「直腸」に分けられ、特に日本人では肛門に近い直腸やS状結腸に多く発生します。

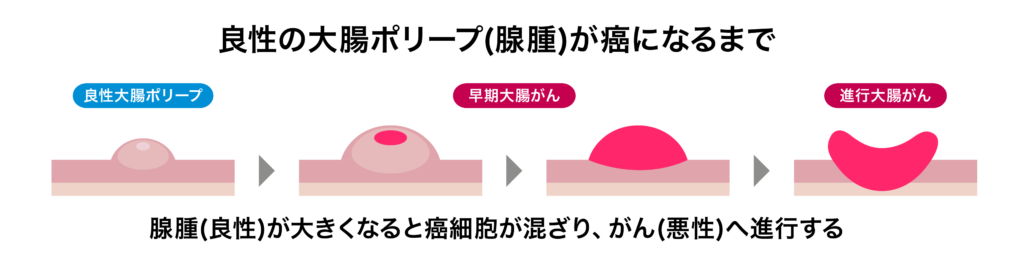

発生の仕方には次の2つがあります。

- 正常な粘膜から直接がんが発生する場合

- 良性のポリープが徐々にがん化する場合

このように、大腸がんは誰にでも起こり得る病気です。

大腸がんが増えている背景

食生活の欧米化

戦後、日本人の食生活は大きく変化しました。赤身肉や高脂肪食の摂取が増えたことにより、大腸がんリスクが上昇しています。

移住した日系人の研究でも、欧米型の食生活を取り入れると胃がんは減る一方、大腸がんは増える傾向が確認されています。つまり、遺伝よりも「食習慣や環境」が大きく関わっているのです。

検診受診率の低さ

日本では便潜血検査による大腸がん検診が導入されていますが、受診率は約40%にとどまっています。アメリカでは10年に1回の大腸内視鏡検査が推奨され、受診率は60%を超えており、日本との差が死亡率の違いにつながっています。

大腸がんの危険因子

- 加齢(40代以降はリスク上昇)

- 肥満

- 運動不足

- 過度の飲酒

- 喫煙

こうした生活習慣は大腸がんだけでなく生活習慣病全般にも関わるため、改善が重要です。

大腸がんの症状

初期の大腸がんはほとんど症状がなく、気づかれにくい病気です。しかし、進行すると以下の症状が現れることがあります。

- 血便・下血

- 便が細くなる

- 下痢や便秘の繰り返し

- お腹の張り、腹痛

- 体重減少

- 貧血、倦怠感

右側結腸では症状が出にくい一方、左側や直腸では血便や便通異常が出やすい傾向があります。症状が続く場合は、自己判断せずに消化器科を受診しましょう。

大腸がんの検査方法

- 便潜血検査

最も手軽な一次検査。少量の出血を検出します。陽性の場合は精密検査が必要です。 - 大腸内視鏡検査

直腸から盲腸までを観察でき、病変の切除や組織検査も可能です。早期発見・早期治療に直結する重要な検査です。 - 注腸検査(バリウム検査)

大腸全体をX線で確認できる方法ですが、近年は内視鏡検査に取って代わりつつあります。 - 画像検査(CT、MRI、PETなど)

がんの進行度や転移の有無を調べるために実施されます。

40歳を過ぎたら検診を

大腸がんは40代以降で急増します。症状がなくても定期的に検診を受けることが予防の第一歩です。

特に以下に当てはまる方は積極的に受診しましょう。

- 家族に大腸がんの既往がある

- 肥満や糖尿病がある

- 喫煙や飲酒の習慣がある

大腸がんを予防する生活習慣

- 野菜・果物・食物繊維を多く摂る

- 肉や脂質の摂取を控えめにする

- 定期的に運動を行う

- 禁煙・節酒を心がける

- 適正体重を維持する

こうした生活習慣の改善は、大腸がんだけでなく生活習慣病全般の予防にも役立ちます。

まとめ

大腸がんは日本で増加している深刻な疾患ですが、早期発見と生活習慣の改善により予防や治療が可能です。

「症状がないから大丈夫」ではなく、40歳を過ぎたら定期的な検診を受けることが大切です。

健康な未来のために、まずは 便潜血検査や大腸内視鏡検査を検討し、早めの受診 を習慣にしましょう。