健康情報

血圧と血液検査項目から読み解く体の健康サイン

私たちの体は、血圧や血液検査の数値を通じて、健康状態や異変のサインを知ることができます。

特に血圧は心臓や血管の健康を示す重要な指標であり、血液検査の各項目は肝臓や腎臓、血液そのものの状態を映し出す鏡です。

これらの数値を正しく理解し、早期に異常を察知することで、生活習慣の改善や適切な医療対応が可能になります。

本記事では、血圧の正常値やその意義に加え、代表的な血液検査項目の役割と異常値が示す健康リスク、そして日常でできる対策をわかりやすく解説します。

健康管理の第一歩として、ぜひ自分の体の声に耳を傾けてみましょう。

血圧の正常値とその意義

血圧は健康状態を知る重要な指標の一つです。

ここでは、成人の理想的な血圧の基準と、高血圧や低血圧による体への影響について、またリスクへの対策についてわかりやすく解説します。

正常な血圧の基準は?

成人の理想的な血圧は、収縮期(上の数値)120 mmHg未満、拡張期(下の数値)80 mmHg未満とされます。

日本などでは“正常血圧”と表記される目安です。

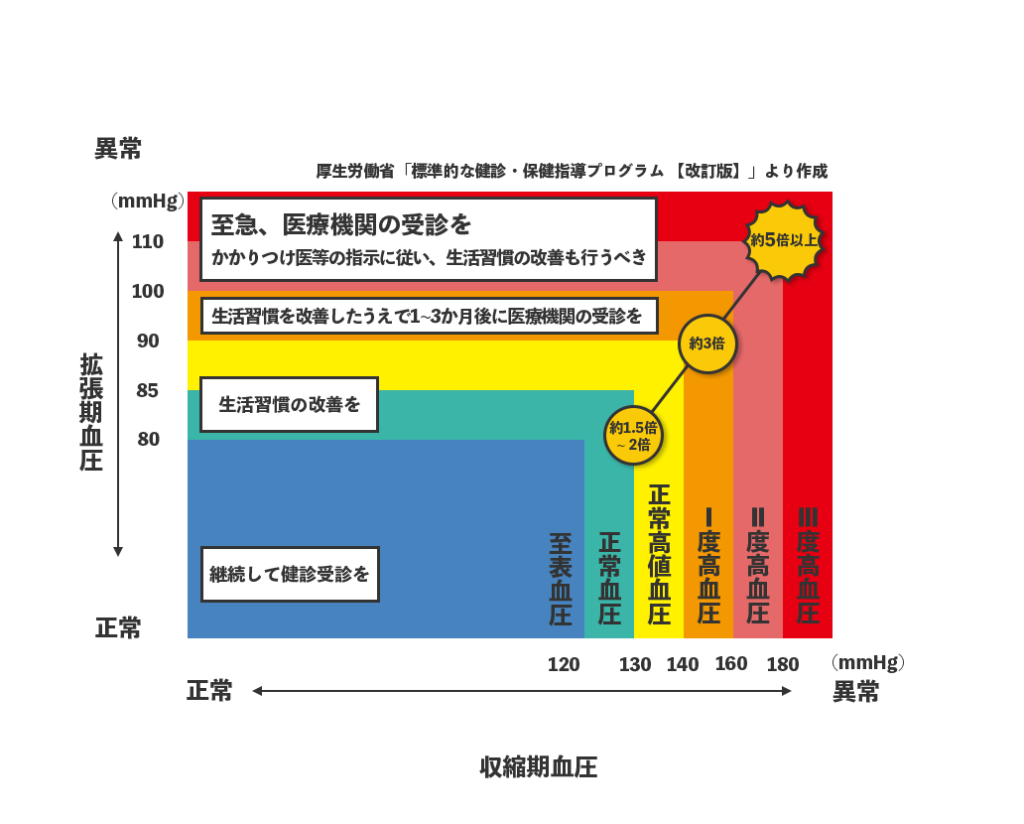

血圧が高い場合のリスクと対策

130/80 mmHg以上は高血圧ステージ1とされ、140/90 mmHg以上でステージ2です。

高血圧は心筋梗塞・脳卒中だけでなく、認知症リスクも高める“サイレントキラー”とも言われます。

高血圧の対策

- 塩分摂取:1日6g以下を目標に(日本高血圧学会推奨)

- 食事

おすすめ:野菜350g以上/日、果物200g程度/日、青魚(サバ・イワシなど)週2回以上、低脂肪乳製品

避けるもの:加工食品・インスタント食品、塩分の多い漬物・佃煮、揚げ物や脂っこい肉 - 運動:ウォーキングや軽いジョギングを週150分以上(1日約30分×5日)

- 飲酒:男性は1日20g(ビール中瓶1本程度)、女性は10g程度に抑える

- 禁煙:血管の健康維持に不可欠

- 体重管理:BMI 18.5~24.9を目安に

血圧が低い場合のリスクと対策

一方、90/60 mmHg未満の低血圧ではめまいや立ちくらみ、日常生活に支障をきたすケースもあります。

低血圧の対策

- 水分摂取:1日1.5~2リットルを目標にこまめに飲む

- 塩分摂取:普通に摂取して問題ありませんが、極端な減塩は避ける

- 食事

おすすめ:バランス良く、特に朝食はしっかり摂る(卵、納豆、玄米、味噌汁など)

避けるもの:過度にカフェインの多い飲み物や空腹時間が長いこと - 睡眠:7時間程度の質の良い睡眠を確保

- 運動:軽いストレッチやウォーキングで血流を促進

理想的な血圧を維持することは、心血管疾患や認知症などのリスクを下げ、健康的な生活を送るための基本です。

血圧が高すぎても低すぎても体に負担がかかるため、定期的な測定と適切な管理が欠かせません。

日常生活では、食事・運動・ストレス管理などを意識し、健康的な血圧を目指しましょう。

血液検査の重要な検査項目

日々の健康状態を数値で「見える化」してくれる血液検査。

中でも基本項目としてよくチェックされる検査値は、それぞれ異なる臓器や体内機能の状態を反映しています。

ここでは、特に健康維持のために重要とされる主要な血液検査項目について、

その役割・標準値・異常時に考えられるリスク、そして生活習慣でできる対策をわかりやすくまとめました。

自分や家族の検査結果を見返す際のヒントとして、ぜひ活用してみてください。

ヘモグロビン(Hb)

| 役割 | 赤血球の中にあって、肺から全身に酸素を運ぶ重要なタンパク質。 |

|---|---|

| 標準値 | 男性13〜17g/dL、女性12〜15g/dL |

| 低値 | 鉄欠乏性貧血や栄養不足が原因。 |

| 対策 | 赤身肉やレバー、ひじきなど鉄分豊富な食品を摂取し、必要に応じて医師の指示で鉄剤使用。 |

| 高値 | 脱水や多血症、心肺疾患などが原因。 |

| 対策 | まず水分補給をして改善を試み、続く場合は専門医の診察を受ける。 |

ヘマトクリット(Ht)

| 役割 | 血液中の赤血球の割合。血の濃さを知る指標。 |

|---|---|

| 標準値 | 男性40〜50%、女性35〜45% |

| 低値 | 貧血や慢性炎症、出血の可能性あり。 |

| 対策 | 鉄分やビタミンB12、葉酸を含むバランスの良い食事を心がけ、必要なら医師に相談。 |

| 高値 | 脱水症や喫煙、多血症が考えられる。 |

| 対策 | 水分をしっかりとり、喫煙は控えること。原因不明なら血液内科で詳しい検査を。 |

AST(GOT)・ALT(GPT)

| 役割 | 肝臓の働きを示す酵素。特にALTは肝臓特有。ASTは肝臓以外にも心臓や筋肉にある。 |

|---|---|

| 標準値 | AST10〜40 U/L、ALT5〜45 U/L |

| 上昇 | 脂肪肝、アルコール性肝障害、ウイルス肝炎などが原因。 |

| 対策 | 禁酒・減量、脂質や糖質を控え、たんぱく質や緑黄色野菜を増やす。必要なら肝炎検査を受ける。 |

γ-GTP(ガンマGTP)

| 役割 | 肝臓、胆道、アルコール代謝に関わる酵素。 |

|---|---|

| 標準値 | 男性〜70 U/L、女性〜40 U/L |

| 高値 | アルコール性肝障害や脂肪肝、胆道疾患の可能性がある。 |

| 対策 | 禁酒や節酒を心がける。飲酒習慣がなくても薬剤や脂質の影響があることがあるため定期的にチェック。 |

ALP(アルカリホスファターゼ)

| 役割 | 骨や肝臓、胆道に関わる酵素。成長や修復にも関与。 |

|---|---|

| 標準値 | 100〜340 U/L(年齢・性別で変動) |

| 高値 | 胆道閉塞や骨疾患、肝疾患の疑い。 |

| 対策 | 腹部エコーや骨密度検査を早めに受けることが重要。骨折や胆道の閉塞が原因のこともあるため医師に相談。 |

クレアチニン

| 役割 | 筋肉の代謝産物で、腎臓の働きを見る指標。 |

|---|---|

| 標準値 | 男性0.7〜1.1 mg/dL、女性0.5〜0.9 mg/dL |

| 高値 | 腎機能低下や脱水の可能性。 |

| 対策 | 水分をしっかり摂り、慢性的なら腎臓内科で検査を。糖尿病・高血圧のある人は特に注意が必要。 |

| 低値 | 筋肉量減少や栄養不足。 |

| 対策 | 肉や魚、卵、大豆製品などのたんぱく質をしっかり摂り、筋肉量のチェックも大事。高齢者はサルコペニアの可能性もあるため運動や栄養のサポートを。 |

HDLコレステロール(善玉)

| 役割 | 血管内の余分なコレステロールを肝臓に運び、動脈硬化を防ぐ。 |

|---|---|

| 標準値 | 40 mg/dL以上が望ましい |

| 低値 | 動脈硬化や心血管疾患のリスクが上がる。 |

| 対策 | 有酸素運動(ウォーキング・水泳など)を取り入れ、禁煙。青魚に含まれるEPAやDHAを積極的に摂る。 |

LDLコレステロール(悪玉)

| 役割 | 細胞にコレステロールを運ぶが、増えすぎると血管壁にたまる。 |

|---|---|

| 標準値 | 100〜120 mg/dL未満(リスクによって目標は変わる) |

| 高値 | 動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞のリスクを高める。 |

| 対策 | 揚げ物や加工食品を控え、野菜や食物繊維、オメガ3脂肪酸を増やし、適正体重を保って定期的に運動することが大切。 |

血液検査の各項目はそれぞれ異なる臓器や代謝機能を反映しており、健康の「シグナル」としてとても重要です。

正常値を維持するためには、日頃の食生活・運動・睡眠・ストレス管理がカギになります。

運動・食事以外で取り入れたい健康習慣のポイント

LDLコレステロール(悪玉)

ストレスは血圧や肝機能に影響します。

深呼吸や瞑想、趣味の時間でリラックスを心がけましょう。

寝る前のスマホやカフェインを控え、規則正しい睡眠を習慣に。

家庭でできる簡単セルフチェック

毎日同じ時間に血圧を測り記録することで異変に気づけます。

むくみや息切れ、頻尿など体調の変化があれば早めに医師へ相談を。

美味しく続ける減塩と腸活

減塩中も香辛料やハーブで味に変化を。

味噌や納豆など発酵食品は腸内環境を整え、健康維持に役立ちます。

まとめ

血圧と血液検査データは、“体のSOS”を教えてくれる非常に重要なサインです。

定期検診で変化に気づき、早めの生活改善や医師相談をすることが、健康維持の第一歩となります。

「数値が正常でも安心せず、日々の小さな改善習慣を続ける」ことが長期的な健康につながります。

朝5分の散歩をしてみる、いつもより野菜を一品増やすなど、少しずつ生活に取り入れていくことで、体は確実に変わっていきます。

健康は毎日の積み重ね。

自分のペースで少しずつ、自分の体と向き合う時間を大切にしてください。